Bienvenue sur la page dédiée au projet DENWOLution: Dengue et Wolbachia, impacts sur l’évolution génétique virale et le profil épidémiologique.

Ce projet financé par l’ANR est piloté par M. Dupont-Rouzeyrol (IPNC). Il s’inscrit dans la mise en place du projet World Mosquito Program à Nouméa. DENWOL a débuté en janvier 2020 et devrait durer 4 ans.

Ce projet de recherche multidisciplinaire implique différents collaborateurs locaux et nationaux.

Le résumé

La circulation et l’évolution du DENV sont caractérisées par une diversité génétique importante. Cependant, les facteurs conditionnant l’évolution du DENV sont encore mal compris. Dans le cadre du World Mosquito Program, la stratégie Wolbachia est déployée en Nouvelle-Calédonie, et devrait conduire à une réduction substantielle de la circulation de la dengue en NC. Cependant, bien que les résultats soient prometteurs, cette méthode pourrait avoir des limites dans le futur. Ainsi, quel est l’impact de Wolbachia sur l’évolution génétique du DENV ? Cette évolution peut-elle influencer l’efficacité de la stratégie ? Par une caractérisation spatio-temporelle étendue de l’évolution du DENV, l’analyse du génome complet de plus de 250 prélèvements, la combinaison d’études in vitro et in vivo (études de compétence vectorielle) et la modélisation (profil épidémiologique, vecteurs, stratégie Wolbachia, évolution virale), cette étude améliorera notre compréhension de l’évolution du DENV. Il est crucial d’anticiper les conséquences des interactions entre l’évolution du DENV et l’intervention Wolbachia afin d’informer non seulement les applications mais aussi les limites de la stratégie Wolbachia.

La réunion d’ouverture

Le 17 mars 2020 a eu lieu à l’IPNC la réunion d’ouverture du projet de recherche DENWOLution. Au cours de cette réunion qui a pu réunir l’ensemble des partenaires dont certains par visioconférence, le déroulé du projet a été présenté. Les différentes étapes du projet ont pu être discutées, revues et amendées. Cette réunion a permis de finaliser le design des expériences à réaliser et de repréciser les rôles et tâches de chacun.

Les avancées: volet éthique

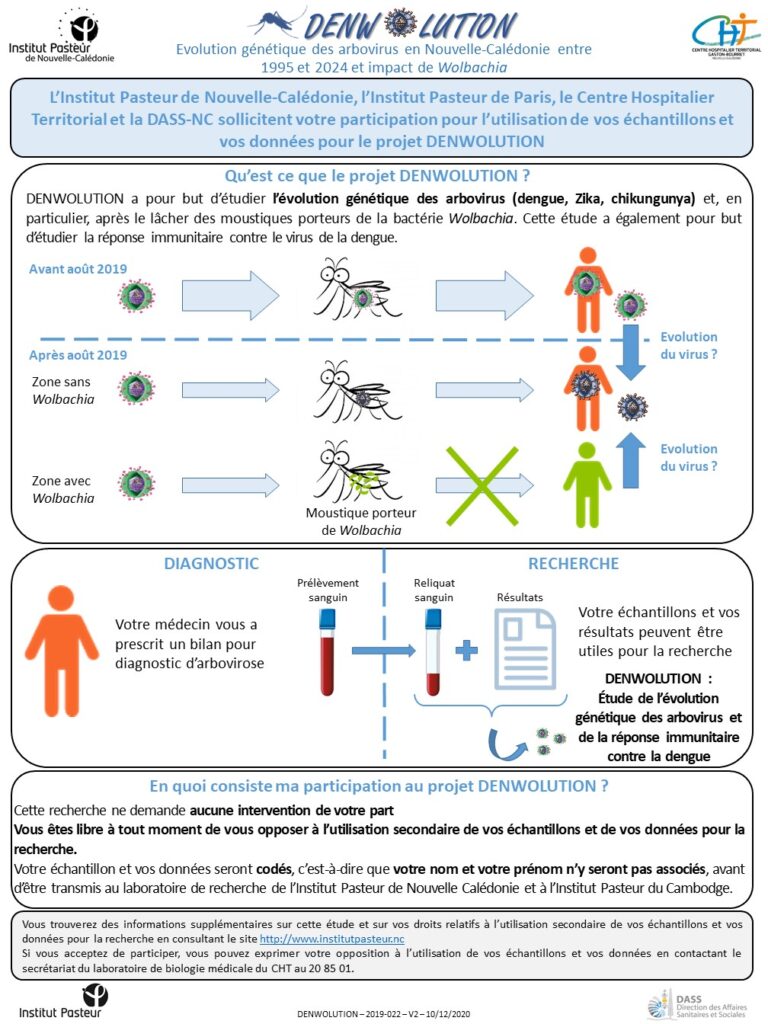

Le recrutement des patients et l’analyse des prélèvements positifs en dengue peut dorénavant commencer. Les protocoles de recherche DENWOLUTION et VIRIMA ont été validés par le CPP (les 22 et 9 avril 2020 respectivement) et le Comité Consultatif d’Ethique de Nouvelle-Calédonie.

Ci-joint les fiches didactiques des deux protocoles.

Dans le cadre du volet éthique DENWOLution, l’IPNC peut être amené à utiliser des prélèvements de sérums positifs en dengue conservés dans ses bio-banques. Si vous avez eu un diagnostic de dengue à l’IPNC entre 1995 et 2016 et que vous vous opposez à cette utilisation secondaire, veuillez nous contacter au 272666.

Les avancées: volet laboratoire

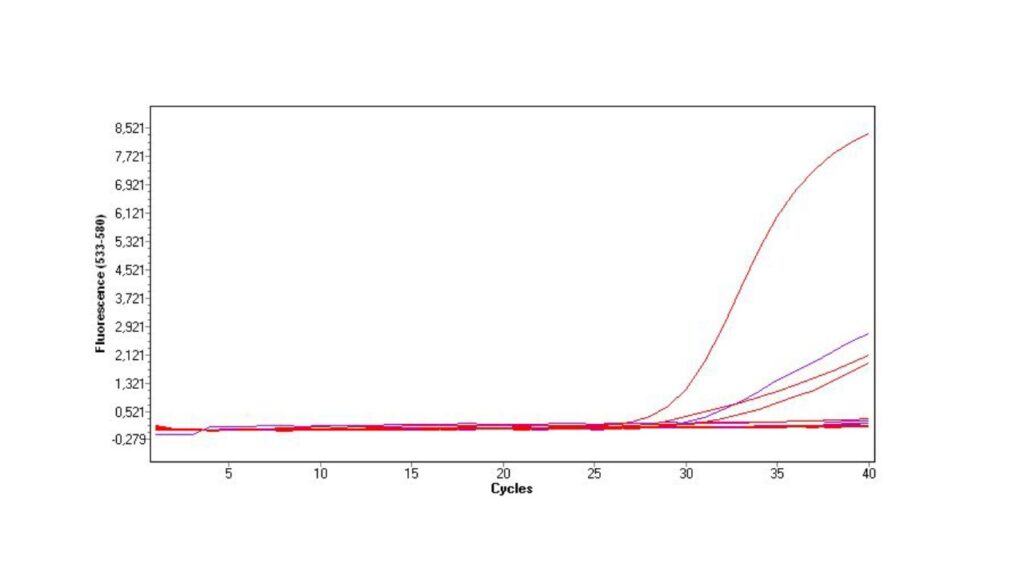

Après plusieurs mois de mise en place et validation du design expérimental permettant la sélection de variants de dengue capables de se répliquer chez le vecteur Aedes aegypti en présence de Wolbachia, les premières expériences ont été lancées au cours du second semestre 2021. Nous espérons voir les premiers résultats pour 2022.

Les avancées: volet environnement

Pour cause de crise sanitaire COVID-19 et de sas-sanitaire en Nouvelle-Calédonie, ce volet n’a pas pu être déployé. Il devrait être mis en oeuvre sur la saison épidémique 2022-2023. A noter cependant que dans le cadre de l’analyse des moustiques collectés autour des cas de dengue par nos partenaires, les premiers moustiques positifs en dengue ont été détectés en 2021.

Les avancées: volet modélisation

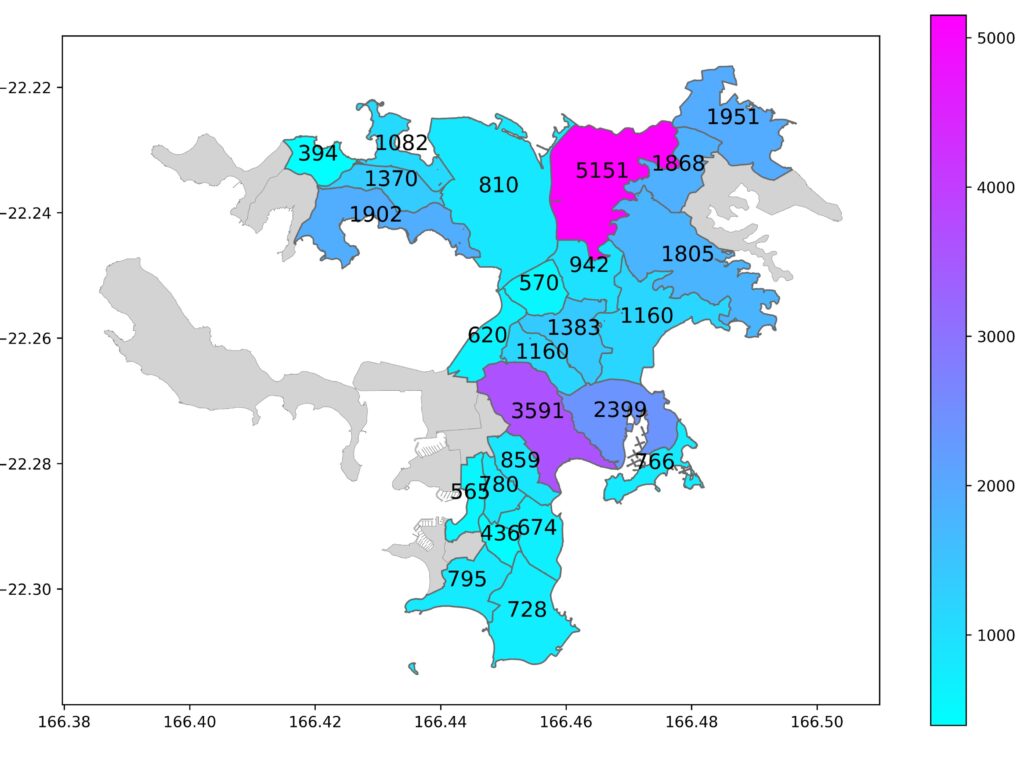

En collaboration avec l’IRD, un modèle spatio-temporel de dynamique vectorielle basé sur Aedes aegypti a été développé à l’échelle de Nouméa afin de modéliser la stratégie mise en œuvre.

Les personnes impliquées dans DENWOL

En 2020, nous avons accueilli Louis, stage ass-ingénieur, (mise au point des PCR pour le volet laboratoire et environnement) et Pauline, stage 5ème année Pharmacie, (mise en place des schémas d’inclusions VIRIMA).

En 2021, Jean-Philippe, nous a rejoint pour le volet laboratoire de DENWOL en tant que post-doc. Il est financé par les bourses Calmette et Yersin de l’Institut Pasteur. Egalement Méryl a réalisé son M2 sur ce sujet et poursuivra en thèse en 2022 grâce à un financement de la Province Sud.

On parle de DENWOL

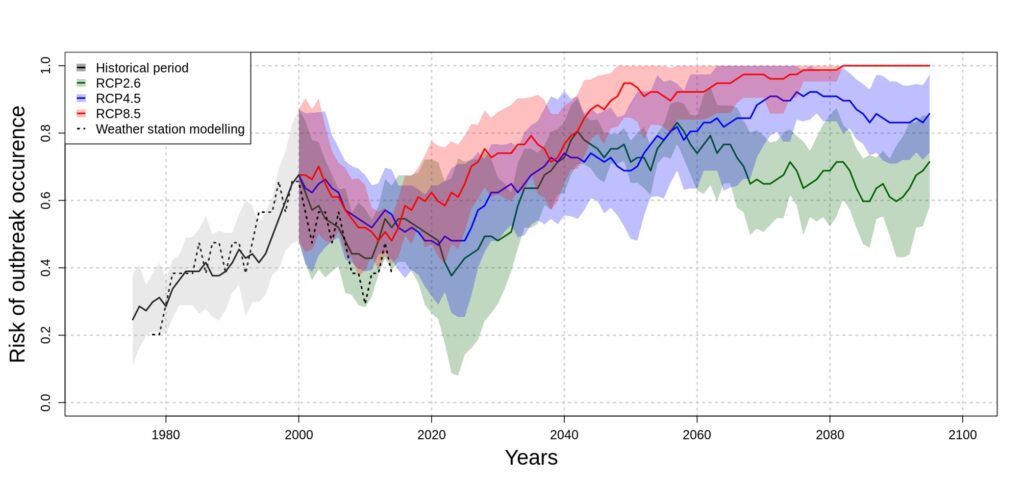

Bravo à Noé, heureux lauréat des Doctoriales de l’ED du Pacifique 2021. Grâce à son travail de modélisation, il a eu le premier prix dans la catégorie Innovation.

Les publications de DENWOL

Une première publication avec ce travail de modélisation des épidémies de dengue en Nouvelle-Calédonie aujourd’hui et dans le futur. Préalable nécessaire à toute mesure de l’efficacité de la stratégie Wolbachia. Bravo à Noé.

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-022-00829-z